1 研究背景

雪是北半球水资源的核心载体,其融化过程为全球1/6人口和1/4经济活动提供关键水源。然而,全球变暖正导致积雪量显著减少,威胁区域水安全与粮食供应。当前地球系统模型(ESMs)在模拟积雪变化时存在一个根本性矛盾——“雪水资源悖论”:ESMs显著低估冰冻天数(即模型认为“可供降雪的天数过少”,日均温度小于0℃),却系统性高估雪水当量(SWE)。这一悖论现象直接导致模型对未来融雪水量的预测存在系统性偏差,严重误导农业灌溉配额、水电调度及生态基流保障等关键决策,加剧水资源短缺与生态风险。

2 主要结果

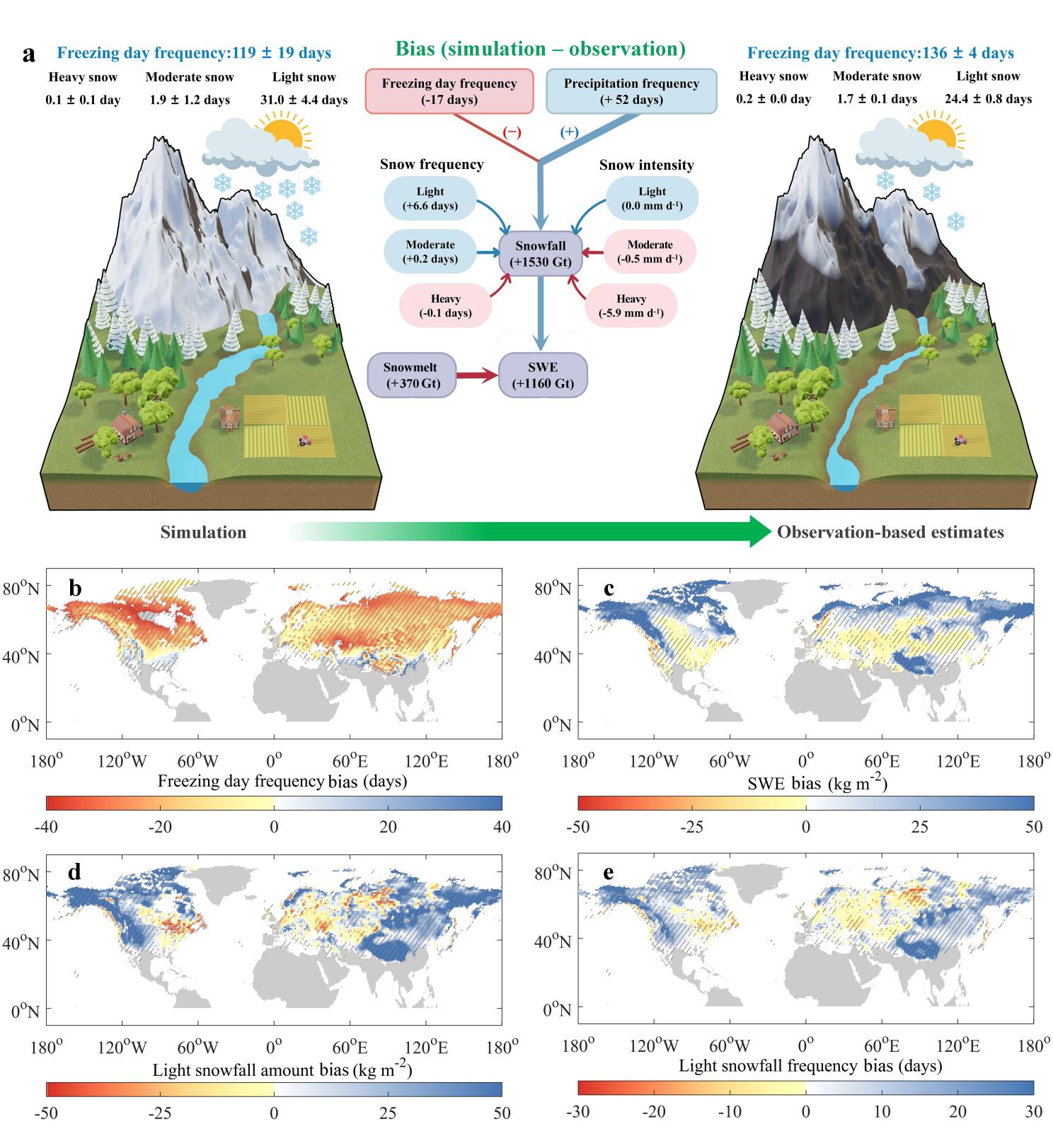

基于1982–2014年北半球寒季数据,研究发现CMIP6模型显著低估零度以下天数(模型119天 vs 观测136天),却系统性高估SWE(模型3,275 Gt vs 观测2,115 Gt),形成“雪水资源悖论”。机制分析表明,模型对小雪(1–10 kg m⁻²/天)的模拟存在显著偏差:其频率被高估27%(6.6天/年),导致小雪雪量较观测高28.3%(1,293 Gt),贡献了SWE总偏差的69.5%。尽管模型在中、强降雪量及降雪强度(单日降雪量)上与观测一致,但小雪频率的异常累积是悖论主因。此外,融雪过程参数化缺陷(如消融期能量反馈不足)进一步导致SWE高估8.5%。区域分析显示,61%的北半球陆地区域存在SWE高估,但在东西伯利亚等地区,因大气湿度增加导致的SWE上升是合理的,不构成悖论。研究系统揭示了CMIP6在降雪微物理过程模拟中的核心缺陷,为改进气候模型提供关键方向。

图1 1982–2014年期间北半球雪水资源悖论的特征与机制

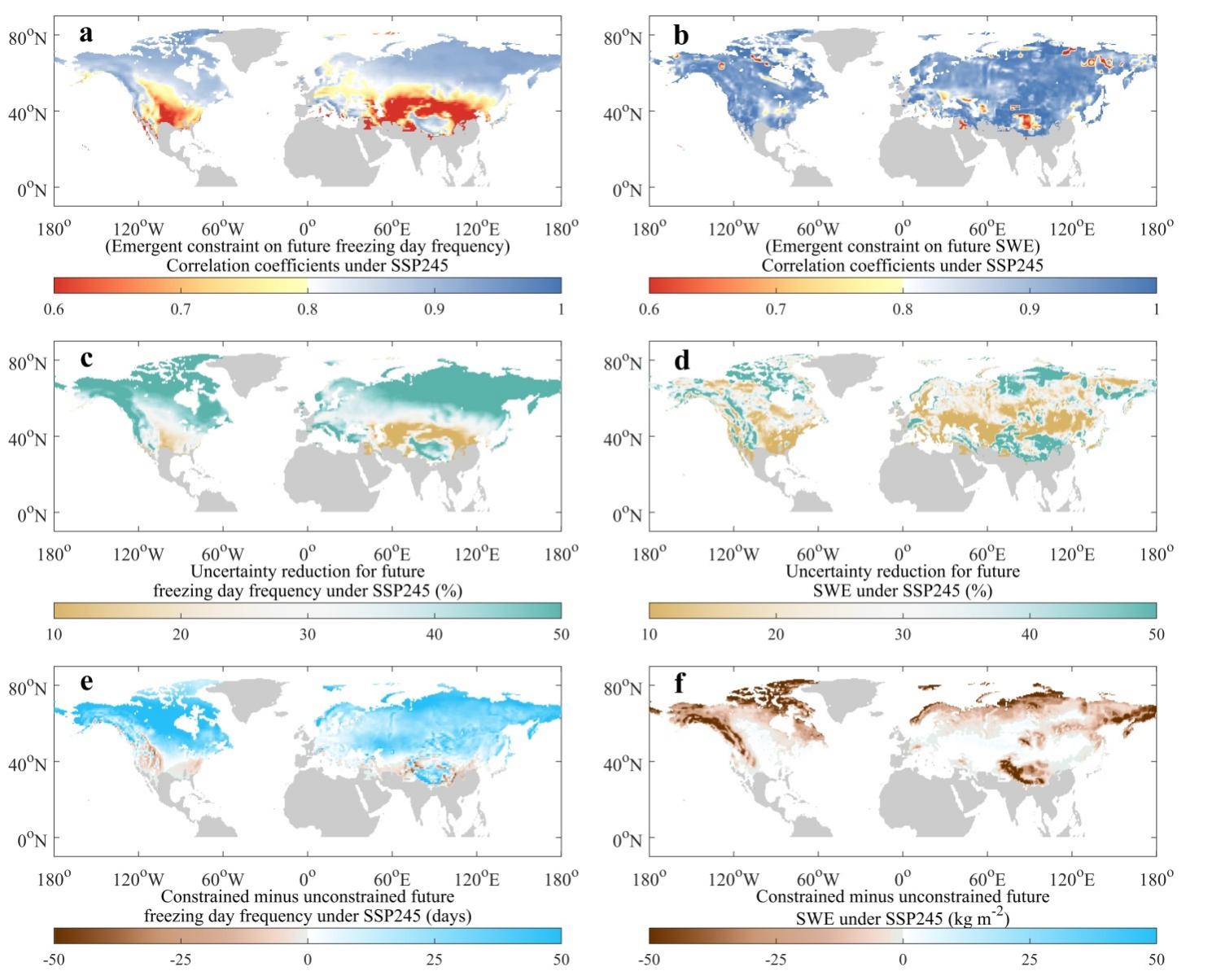

研究通过萌现约束(EC)方法显著降低了CMIP6模型对北半球未来冰冻天数及SWE预测的不确定性。结果显示:模型系统性低估中远期(2041-2100年)冰冻天数(低估12%-19%),却高估SWE(高估28%-34%)。通过构建历史冰冻天数与未来变化的统计关系,EC方法将冰冻天数预测不确定性减少41%-62%(SSP245情景下范围从64-138天缩小至99-141天)。针对SWE,结合九种观测数据集构建层次化EC框架,其不确定性降低25%-39%,并揭示模型在雪量丰富区(如青藏高原、北纬50°以上)高估SWE达34%。研究证实,CMIP6模型对小雪频率的高估及融雪过程缺陷是偏差主因。CMIP6模型因“细雨问题”高估小雪频率,导致雪水资源矛盾。改进对流参数化与模式分辨率可减少虚假降水,提升寒区水文预测精度,支撑水资源管理。该成果为修正IPCC水资源预测提供了关键方法,助力应对气候变化下的区域水安全挑战。

图2 SSP245情景下2041–2060年北半球网格尺度平均寒冷天数频率与雪水当量(SWE)的观测约束预估

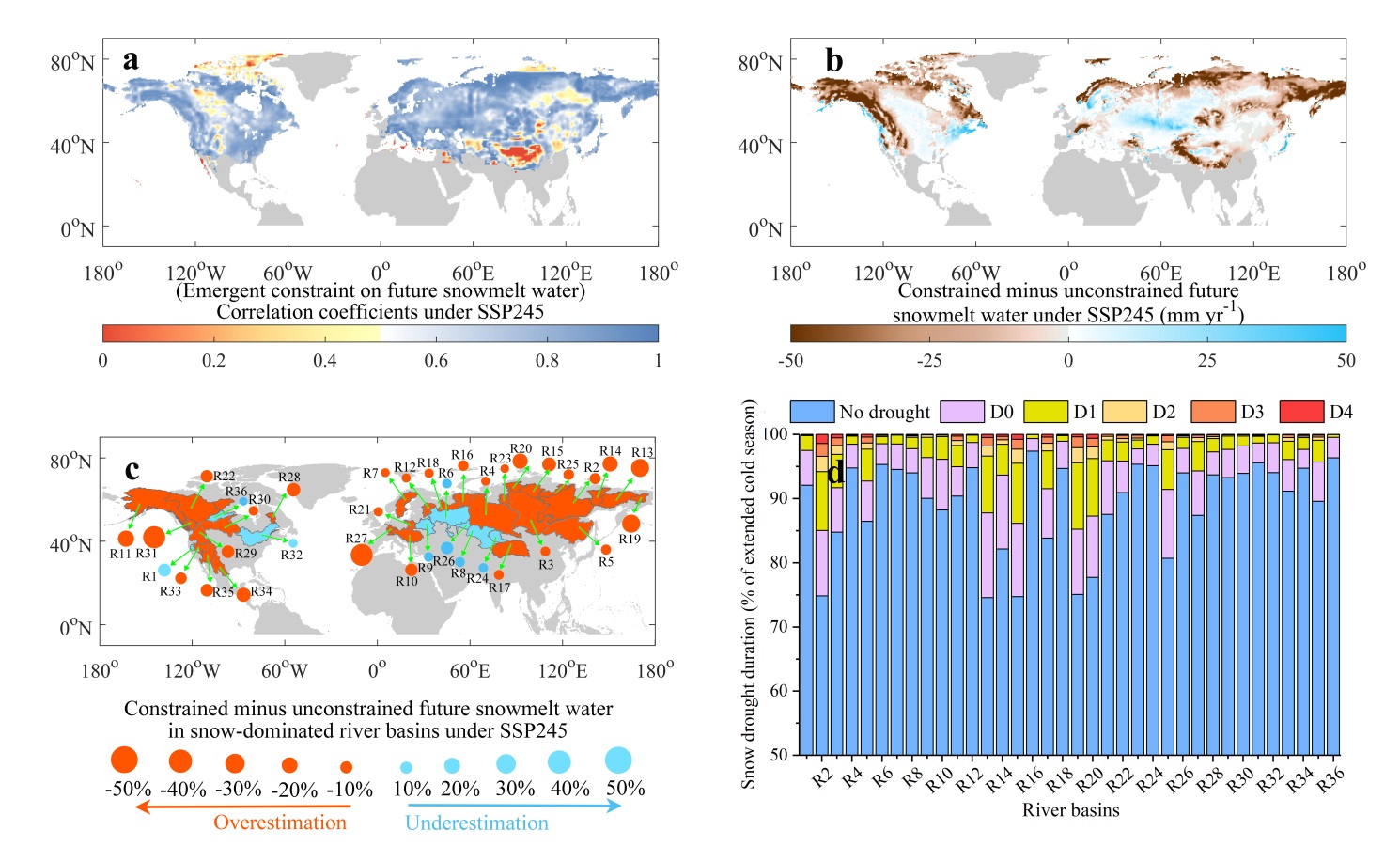

约束修正后,研究发现未来北半球融雪水量被高估12%-16%(SSP245),其中北美北部等地高估超20%。36个流域中,25-28个融雪水量被显著高估,雪干旱风险加剧。雪旱指数显示,极端情景下雪旱持续时间延长至76%,北极流域生态及水电依赖型区域(如科罗拉多河)面临严重威胁。东亚地区因水汽辐合增强,干旱风险较低。模型降水偏差与积雪反馈缺陷是主因,需优化参数化方案与分辨率。

图3 SSP245情景下2041–2060年北半球未来融雪水量的萌现约束

该研究成果以“Constrained Earth System Models show a stronger reduction in future Northern Hemisphere snowmelt water”为题,发表在气候变化领域著名期刊《Nature Climate Change》(IF=30.3),柴元方博士为论文第一作者,缪驰远教授为论文通讯作者。该研究得到重点研发项目(2024YFF0809301)和国家自然科学基金(U24A20572)资助。