2025年8月4日至8月11日,北京师范大学地理科学学部联合武汉大学、香港理工大学开展了本科生地信遥感暑期学校。学部由朱文泉、崔喜红老师带队,来自地理信息科学和人文地理与城乡规划专业的10名本科生参加了本次项目。

图1 三校联合暑期学校LOGO

8.5三校香港交流

8月5日上午,来自北京师范大学和武汉大学的师生从深圳北站出发,乘坐高铁抵港,并在香港西九龙站与来自香港理工大学的志愿者们汇合。

受西南季风等的影响,到达当日恰逢香港历史性的黑色暴雨天气,天文台发布了最高级别预警。天空像被墨汁浸透,乌云沉沉的地压向维港,中环的金融巨厦在阴雨中忽明忽暗。城市却仍在有条不紊地运行,刚毅且坚韧。

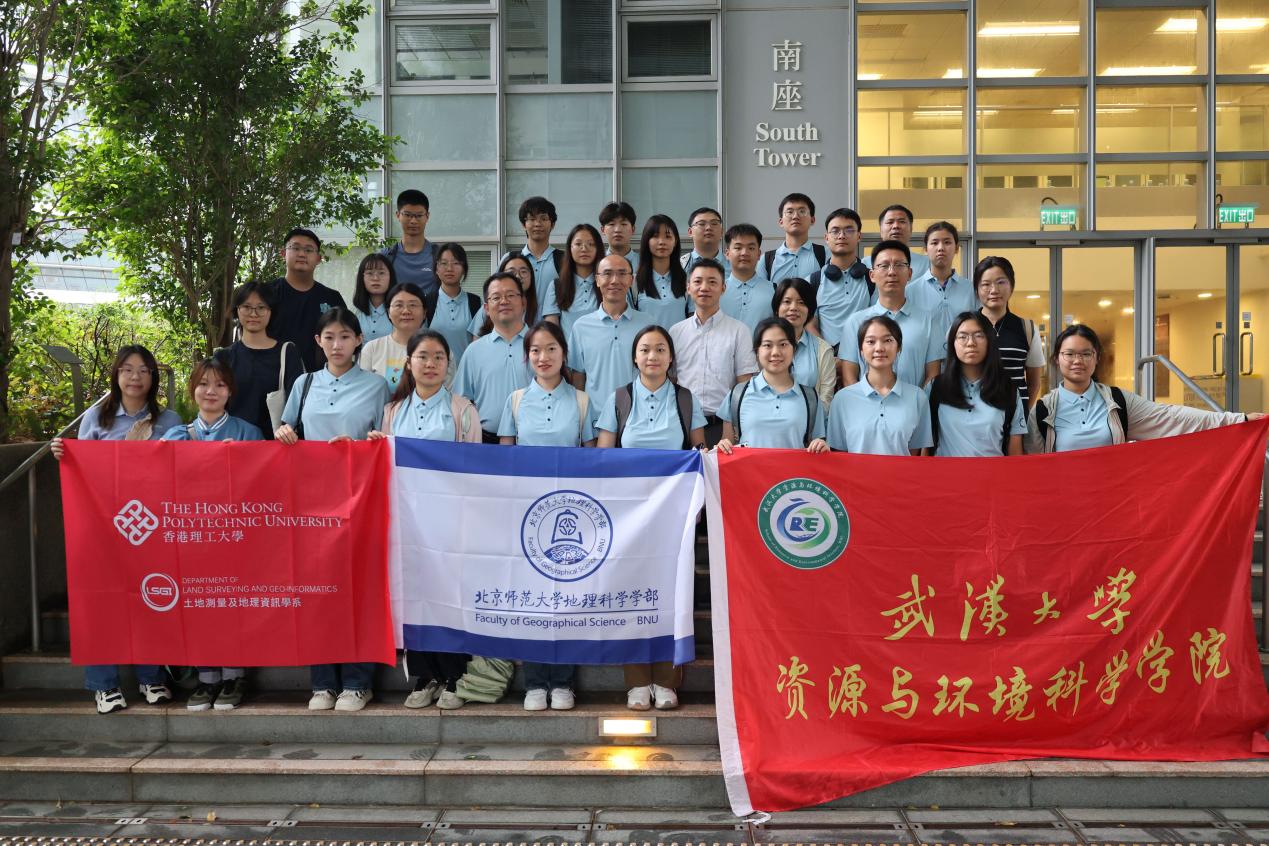

休整过后,队伍前往香港理工大学进行三校交流活动。首先,香港理工大学土地测量与地理资讯学系主任陈武教授就本次地信遥感暑期学校进行欢迎致辞,强调了本次项目对于三校之间交流学习的重要意义。之后,三校进行了礼物交换与合影留念。

图2 港理工土地测量与地理资讯学系陈武主任发表欢迎致辞

图3 北师大地理科学学部与港理工土地测量与地理资讯学系互赠礼物

图4 三校教师合影留影

接着,三校老师代表介绍了各学校以及学院的情况。崔喜红老师介绍了学部的发展历史、师资配备与人才培养模式等信息,展示了学部在“学为人师,行为世范”的校训精神鞭策下,坚持改革、创新、开放、交流,为培育一流人才、推进一流学科建设做出的不懈追求。

图5 崔喜红老师介绍学校与学部情况

最后,来自三所学校的学生们分别讲述了自己眼中的学校和专业,简要分享了各自的校园文化、日常生活与专业学习内容。学部张至一同学作为北京师范大学学生代表,介绍展示了北师大同学的精彩风貌、丰富多彩的校园生活,增进了大家对北师大独特校园文化的认识。

图6 张至一同学介绍校园生活

本场交流活动增进了三校师生之间的相互了解,拉近了队伍的距离,会议在轻松愉悦的氛围中结束。

图7 三校师生在交流会后进行合影留念

8.6参加全球智慧城市峰会暨第四届城市信息学国际会议(GSCS&ICUI 2025)开幕式

8月6日上午,三校师生前往香港理工大学参加全球智慧城市峰会暨第四届国际城市信息学大会 (GSCS & ICUI 2025)开幕式。

图8 GSCS & ICUI 2025开幕式

本届大会以“人工智能赋能未来城市”为主题,通过主题演讲、政府论坛、技术创新展及学术研讨等多元形式,深度探讨城市信息学如何从城市科学、城市感知、城市大数据基础设施、城市计算、城市系统与应用维度,推动智慧城市的发展。本届大会发布了2025年智慧城市指数,多位来自海内外的知名学者就城市信息学与GeoAI、机器自学习助力智慧城市、地理信息技术(GIT)赋能智慧城市等主题进行了报告,共同探讨智慧城市与城市信息学的未来发展方向。通过本次大会,同学们拓展了专业视野,了解了学科最新进展,学术交流能力得到了锻炼。

下午,队伍自港珠澳大桥口岸离港,沿途欣赏港珠澳大桥的秀丽景色,到达珠海口岸,前往北师大珠海校区。

8月7日至8月9日,三校师生在北师大珠海校区进行了专题学习,学习分为专题报告与小组项目两部分。

图9 三校师生在珠海校区励教楼合影

8.7珠海 专家讲座和小组课题讨论

8月7日上午,武汉大学任福老师带来讲座“智慧城市知识框架”,从一个目标、二级问题、三元空间、四层架构、五块数据、六型思维、七类科技、八种模式、九大学科、十样场景详细梳理了智慧城市的关键构成要素,强调智慧城市的建设是为“人的幸福”,使同学们对智慧城市研究有了从理论到应用的全面理解,逐步构建起智慧城市认知框架。

图10 武汉大学任福教授做讲座

随后,香港理工大学朱孝林老师带来讲座“Day and night monitoring of land surface dynamics from space”,向同学们介绍了日间遥感与夜间遥感领域的新技术与应用案例,重点说明了遥感影像云与云影检测去除、夜间影像不确定性评估、角度效应建模与去云技术,分享了自己在时空数据融合与数据质量提升等领域的研究成果与展望。同学们对遥感数据的处理有了更深的认识。

图11 香港理工大学朱孝林副教授做讲座

当天下午,三校学生分为五个小组,按照前期选定的研究选题进行小组讨论,推进研究内容。

8.8珠海 专家讲座和小组课题讨论

8月8日上午,北京师范大学珠海校区谢志英老师带来讲座“植被物候遥感监测原理、方法和应用”,他介绍了植被物候遥感监测的基本原理,详细说明了数据预处理、物候指标提取及多源数据融合的主要技术流程,提出了“抗背景干扰物候指数”这一能够显著提升高寒及城市区域监测精度的指标,并例举了植被物候遥感监测在农业、气候变化响应、植被参数估计等领域的应用。

图 12 北京师范大学珠海校区谢志英老师做讲座

随后,中山大学李同文老师进行了题为“卫星遥感与人工智能协同的大气环境动态监测”的报告,介绍了他们研究团队的系统性研究成果,包括提出的时空加权树等算法,构建的时空人工智能框架融合卫星遥感、气象数据与社会感知大数据以实现高精度动态监测,并介绍了相关技术方法在PM2.5监测、疫情期间大气污染分析等实际场景中的应用。

图13 中山大学李同文副教授做讲座

当天下午,三校学生继续完善小组研究,为第二天的研究成果汇报做好准备。

8.9珠海 专家讲座和小组课题汇报

8月9日上午,北京师范大学朱文泉老师带来报告“可疑地物目标遥感探测”。报告系统介绍了可疑地物目标遥感探测的理论框架、遥感特征、参照基准和多场景应用,重点介绍了其团队近期研发的可有效测度纹理基元有序性的距离编码多样性特征(DCD)、基于人类视觉感知的场景划分方法 (SBVP)、基于空间不协调思路的可疑地物目标探测器 (SSTD)。这些方法已成功应用于环境监管、灾害应急和国土安全等多个领域。

图14 北京师范大学朱文泉教授做讲座

接着,各小组进行了课题汇报。

第一组的研究选题为“香港、深圳城市居住空间贫富分异可视化制图与对比研究”,项目以深圳市和香港特别行政区为研究区域,综合利用遥感影像对建筑整齐度目视解译、NDVI等指数、人口密度/夜间灯光等多源数据,构建反映居住空间贫富分异(以房价数据反映)的指标体系。通过空间分析与可视化制图,对比两地城市不同收入群体的空间分布格局,揭示其差异与特征。

图15 第一组合影

第二组的研究选题为“基于夜光遥感影像的粤港澳大湾区城市空间形态分析”。为探究2017年粤港澳大湾区建设上升为国家战略前后区域城市空间形态的变化,第二组基于夜间灯光遥感影像,采用VANUI法提取粤港澳大湾区建成区范围,在此基础上分别计算和对比2012-2017年与2017-2023年两个阶段各城市建成区的主要景观指数,并结合POI点位,分析大湾区内城市空间格局前后的演变差异与模式特征。

图16 第二组合影

第三组的研究选题为“新建跨海通道对粤港澳大湾区空间格局的影响——以港珠澳大桥为例”。该研究以港珠澳大桥为研究对象,基于土地利用遥感数据、高速路网数据、社会经济数据,研究分析了港珠澳大桥对大湾区交通格局、经济格局、生态格局的影响作用,并根据研究结果为港珠澳大桥的发展利用方面提供建议参考。

图17 第三组合影

第四组的选题为“基于机器学习算法的粤港澳大湾区台风灾害损失模型构建”。气候变暖导致各种极端气候频繁发生,粤港澳大湾区作为我国重要的经济发展示范区,也是全球台风侵袭最频繁的超大型城市群之一,开展粤港澳大湾区台风灾害损失高精度快速评估对于该区台风灾害应急与风险管理具有重要意义。第四组的研究采用三种机器学习方法训练灾害损失模型,利用模型进行未来台风造成损失预测,从而增强台风灾害风险管控、灾情定位与资源调配能力,提升大湾区灾害管理效能。

图18 第四组合影

第五组选题为“高密度城市的老龄化挑战:养老设施的空间公平性与供需匹配对比研究”,研究结合基尼系数与E2SFCA方法,对香港与北京的养老设施进行了空间公平性与空间可达性评价,对比发现两座城市的养老设施分布呈现异质性特点,并针对设施可达性低与资源不均衡现象提出了针对性政策建议。

图19 第五组合影

8.10深圳 当代艺术与城市规划馆

8月10日下午,队伍来到深圳市当代艺术与城市规划馆。展馆本身就是一座生动的展品——流线型的钢铁外观,如同被凝固的城市数据流。对比传统博物馆的封闭感,这所展馆有着没有正反面的开放姿态,隐喻着深圳市的先锋性与开放性。

图20 深圳市当代艺术与城市规划馆

在展馆讲解员的带领下,队伍参观了“大潮起珠江——广东改革开放40周年展览”,了解了广东省在改革开放政策的引领下走过的壮阔历程与取得的辉煌成就。广东省自七十年代以来一直走在改革开放的前列,从“三来一补”企业的创办,到价格体制改革的尝试,从“一场关于承包鱼塘的争论”,到“时间就是金钱,效率就是生命”口号的提出,从首次国有土地使用权拍卖,到深圳证券交易所的开业,从邓小平南方谈话的发表到粤港澳大湾区建设上升为国家战略……解放思想、实事求是,开拓创新、勇于担当,开放包容、兼容并蓄的改革开放精神已经深刻融入广东省的发展脉络。

随后,同学们自由参观了常设展厅,了解了深圳市的“住有宜居,多元保障”“民生福祉,共建共享”“深圳品质,品质交通”“山海连城,绿美深圳”“绿色市政,智慧韧性”五大规划思路,亲身体悟深圳市先进的城市规划理念和实践过程,为后续的深入参访活动打下认知基础。

8.11深圳 访问深圳市规划和自然资源局及商汤科技

8月11日上午,队伍参观了深圳市规划和自然资源局,参加报告会并参观深圳国土空间智慧治理实验室。上午的三场报告会分别聚焦深圳市实景三维数字城市建设、规划与自然资源信息化提升,以及深圳市“多规合一”信息平台。

图21 三校师生参观深圳市规划和自然资源局

深圳市规划和自然资源数据管理中心详细介绍了实景三维数字城市建设,涵盖政策背景、建设情况、数据产品体系、关键技术、应用成效等。师生深刻认识到实景三维技术作为智慧城市核心引擎的关键地位以及其在协同会商、规划设计数字化、支撑碳储计算、智慧水务等众多领域的应用。通过报告,师生直观感受到三维空间分析对城市精细化治理的变革性作用,进一步拓展了师生对时空数据底座支撑城市设计的认知边界。

随后,三校师生通过“规划与自然资源信息化提升——AI基础能力实践”报告了解了AI在规划领域的五层次架构及其“对象化、关联化、知识化”的递进式数据治理范式,了解了AI智能中枢如何通过整合知识库中枢、大模型中枢、AI应用中枢与智能调度中枢服务具体应用场景。

图22 三校师生听取报告

最后,师生通过报告了解了深圳市“多规合一”信息平台建设运行情况,该平台于2018年正式上线运行,涵盖一系列自动化、智能化、可视化工具,可以汇集、融合各领域空间信息,夯实数字底座,推动规划信息深度融合共享。先后支持了深圳市工改试点与深化改革工作。

报告会后,实习师生在工作人员的带领下参观了深圳国土空间智慧治理实验室,感受报告中前沿规划理念在深圳市的落地形式。

图23 师生参观深圳国土空间智慧治理实验室

此次活动不仅让师生理解了智慧城市底座的构建逻辑,更加深刻认识了规划协同的数字化解决方案。

下午,师生们访问了商汤科技。作为人工智能软件公司,商汤科技以“坚持原创,让AI引领人类进步”为使命,旨在持续引领人工智能前沿研究,持续打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台。在数字城市领域,商汤科技开发的SenseFoundry商汤方舟城市开放平台与城市的IT基础设施相结合,通过平台内嵌的多个人工智能模型,正在将原始的城市视觉数据实时转化成对城市运营的洞察、事件告警及行动,已成为数字城市运营的操作系统,提高城市的安全性、效率、便利性及环境质量。目前,商汤科技已于香港交易所主板挂牌上市。

图24 师生参观商汤科技

三校师生在工作人员的带领下前往企业产品展厅,体验了AI城市治理、AI模拟驾驶、AI五子棋对战、秒画AI文生图等企业产品。通过零距离接触企业级AI产品,师生系统性了解了智能技术在智慧城市治理、教育及创意设计领域的创新实践,深刻体会到算法模型与场景融合的核心价值。

图25 师生参观商汤企业展厅

参观后,三校师生通过报告“智慧城市/公共安全AI应用发展”从理论层面加深了对城市治理领域AI前沿发展的认识。此次报告将抽象技术与具象应用场景相结合,进一步拓宽了创新型人才培养的实践视野。

图26 师生听取主题报告

至此,本次三校联合暑期学校圆满落幕。在返程大巴上,朱文泉老师对本次实习进行了总结。学部师生于8月12日平安返京。

图27 朱文泉老师总结此次暑校之行

本次三校联合暑期学校以“智慧城市”这一主题贯穿始终,提供了很好的深入学习和交流机会,加深了三所学校师生间的友谊,有助于同学们接触最新的科研动态和前沿技术,探索和掌握专业知识,拓宽学术视野。此外,本次暑期学校项目促进了理论与实践相结合,了解和掌握地理信息和遥感技术在城市发展和建设领域的实际应用,培养解决问题的能力和创新思维,进一步提升自己的专业技能,为之后的学习和科研打下坚实的基础。