为深化学生对气象气候学理论知识的理解,提升实践应用能力,2025年1月10日至14日,地理科学学部2023级自然地理与资源环境专业本科生气象气候学课程秋季实习顺利开展。本次实习以“理论与实践融合,探索气象科技前沿”为主题,通过四天的实地参观、数据分析与成果汇报,旨在提升学生气象气候数据分析能力,了解气象气候业务现状,从多维度感知气象与气候科学的魅力。本次实习由地理科学学部殷水清老师、国家气候中心尹红研究员、国家气象中心杨超工程师、公共气象服务中心李琳琳老师、国家卫星中心姜有益老师,以及助教赵子辉指导完成。

第一天:走进气象核心业务机构,触摸科技前沿

1月10日下午,实习首日,全体师生27人前往中国气象局多个核心业务单位参观学习。本次行程涵盖国家卫星气象中心、公共气象服务中心、中央气象台及国家气候中心,旨在让学生直观了解我国气象业务体系的运行机制与技术创新。

1月10日全体师生到达中国气象局合影留念

(1)国家卫星气象中心:解码“天眼”的奥秘

在国家卫星气象中心,工作人员向同学们展示了风云系列气象卫星的实时监测画面,并详细讲解卫星遥感技术在台风追踪、环境监测中的应用。同学们了解到卫星数据如何转化为降水、温度等气象要素,为天气预报和气候研究提供基础支撑。

师生在卫星气象中心参观讲解合影留念

(2)公共气象服务中心:气象服务如何“飞入寻常百姓家”

在公共气象服务中心,同学们参观了气象信息发布平台,学习气象预警信息的制作与传播流程。李琳琳老师以公共气象服务案例为引,说明如何通过精细化预报服务重大活动。有同学感叹:“原来每天的公共气象服务背后,需要如此庞大的数据支撑和跨部门协作!”

学生在公共气象服务中心参观业务运行

(3)中央气象台:探秘天气预报的“最强大脑”

走进中央气象台预报大厅,巨型屏幕上跳动的气象预报界面令同学们震撼。预报员现场演示了数值预报模式的应用,并讲解强对流天气的预警逻辑。“数值模式并非万能,预报员的经验修正同样关键”,这一观点引发了同学们对人工智能与人类经验关系的思考。

师生在中央气象台预报大厅聆听专家讲解

(4)国家气候中心:对话气候变化研究

在国家气候中心,尹红研究员以两位诺贝尔物理学奖得主:真锅淑郎和克劳斯·哈斯尔曼的故事开篇,探讨气候变化研究的发展之路,引发同学们的广泛兴趣。

师生在国家气候中心聆听专家讲解

第二至第四天:数据分析实战,锤炼专业技能

结束首日参观后,1月11日至13日,实习转入校内实践环节。同学们在生地楼148教室分小组,以团队形式开展气象数据处理与分析训练,课程内容层层递进,覆盖从基础到综合的全流程技能。实习3天分别包含不同的实习内容:

1月11日:选择一个国外最想去的旅游城市,找到位于该城市内或者距离该城市最近的气象站点1981-2010年逐日气温和降水,与北京观象台站同期逐日气温和降水数据。完成以下分析:(1)对比分析两个城市气温的季节变化特征和年际变率特征;(2)对比分析两个城市降水的季节变化特征和年际变率特征;(3)提出一个你感兴趣的问题,然后进行分析。

马子宁同学展示如何利用AI模型快速获取气象数据

1月12日:(1)如果选取1901-1930年数据,该站点在柯本分类体系下属于什么气候类型?(2)如果选取1991-2020年数据,该站点在柯本分类体系下属于什么气候类型?(3)两个不同气候时段,该站点气候类型是否发生变化?变化的可能原因是什么?

葛易同学展示柯本气候分类分析成果

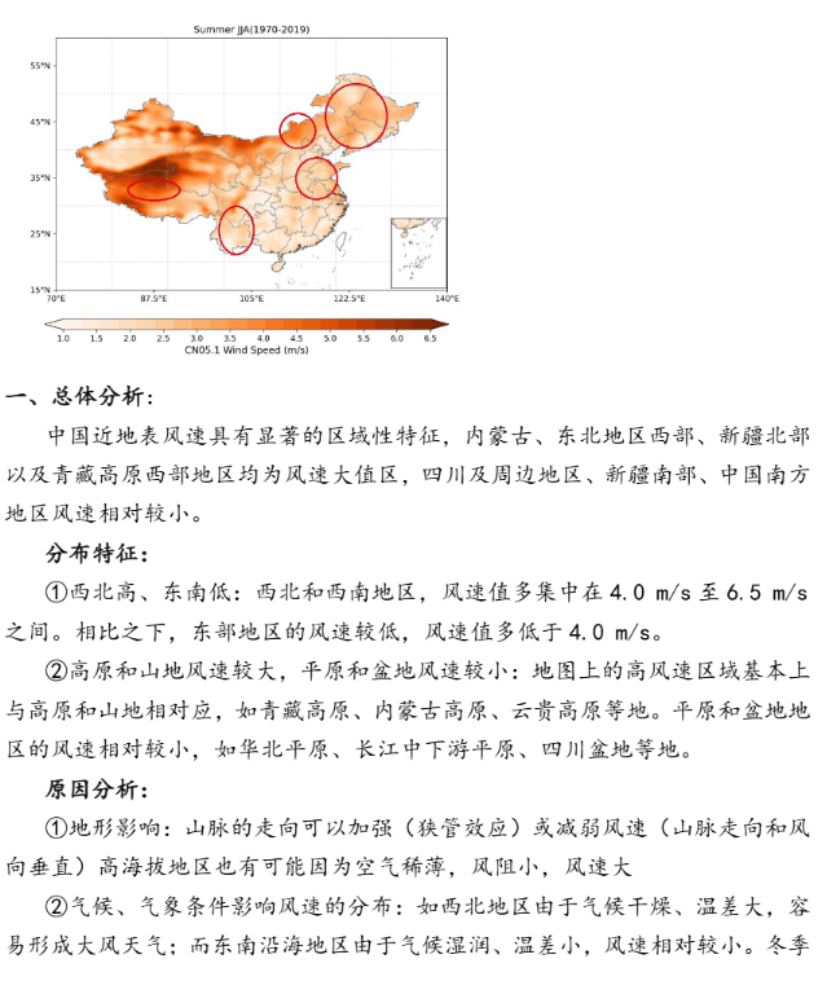

1月13日:各小组根据选择的气象变量空间分布图(包年平均、各季节平均共5张图),小组内自由分配,每人一张空间分布图。分析气象变量的空间分布特征,简要讨论分布特征的原因。

优秀作业案例展示

1月14日上午,实习进入成果汇报环节。各小组围绕四天所学,进行15分钟总结汇报。

小组汇报现场

四天充实的实习课程,不仅是一次专业技能的淬炼,更是一场贯通“观测-数据-应用”全链条的科学启蒙。从国家卫星气象中心的卫星遥感观测,到气象站点数据的整理分析;从中央气象台的预报逻辑解析,到气象变量空间分布特征的实践分析,同学们亲历了气象数据从采集、质量控制及缺测处理、指标计算、图表制作、结果分析、机理探究和成果汇报的完整周期,巩固了理论知识,锻炼了实践和创新能力,激发了同学们对气象学与气候学的浓厚兴趣。