中国的人均水资源量较低,水供需矛盾突出,独特季风气候与阶梯状地形使得水资源时空分布极为不均,水资源配置难度极大。河流水系连通作为解决水问题的重要途径,其时空分布格局与相应驱动机制分析已成为我国河湖生态系统整治的重大课题。

近日,北京师范大学缪驰远团队应用水文模型和统计后处理偏差校正算法重建了中国约21万条河段1961–2020年长时间序列天然径流量(图1a),构建了河流水文连通性量化指标,以探究我国河流水文连通性时空分布格局及变化趋势。在此基础上进一步分析了气候变暖与人类用水对河流连通性的影响,研究强调了在未来不确定环境中持续关注河流水资源承载力的紧迫需要。

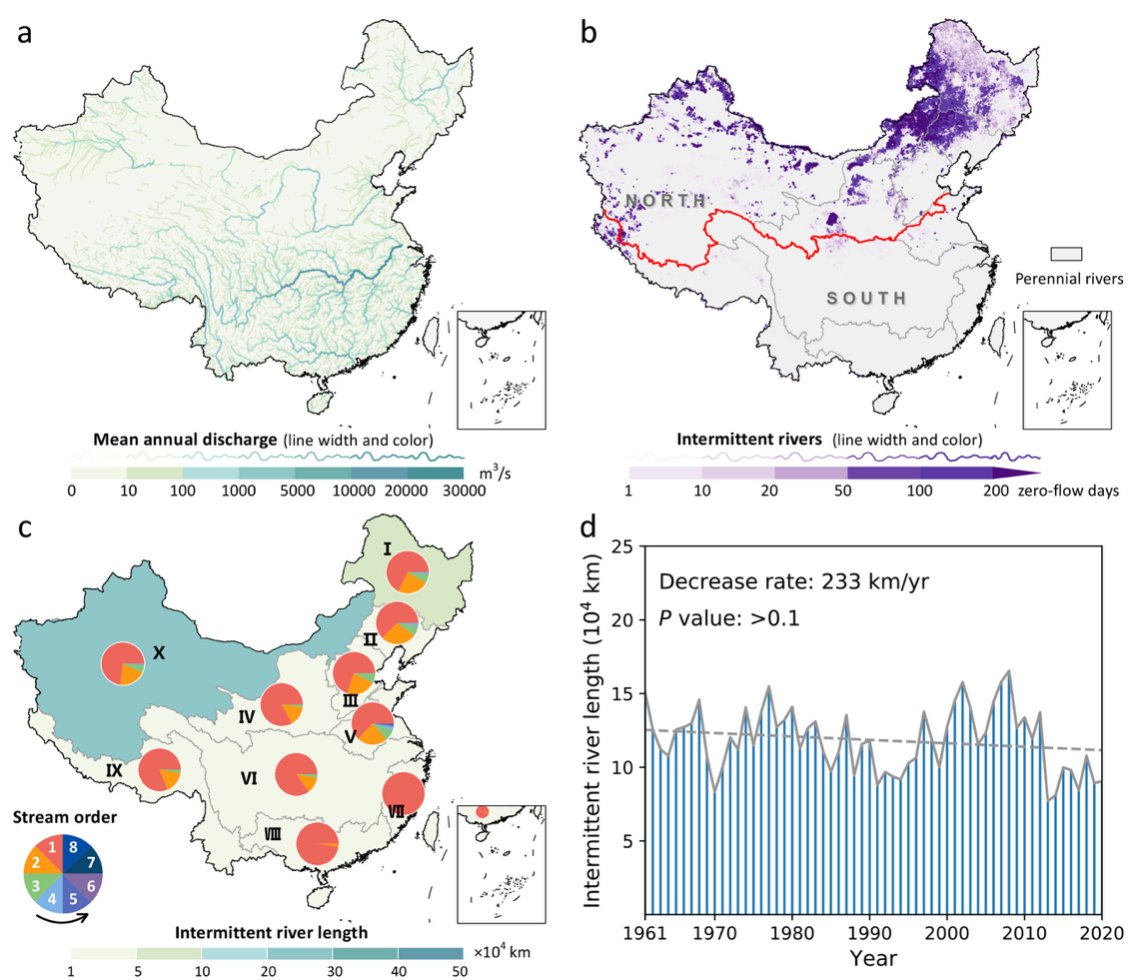

图1我国1961–2020年间歇性河流的时空分布格局

研究发现,1961–2020年期间约有31905条河流被识别为间歇性河流,河流长度范围为0.06至108.14 km,长度约占我国所有河流总长度的13%,中国北部和南部地区之间存在极大差异(分别为13 %和1 %,图1b)。在十大流域中,东南诸河的间歇性河流长度最短(120 km),而西北诸河的间歇性河流长度最长(约2.2×105 km)(图1c)。此外,河流流量间歇性通常出现在低阶河流中,并且随着河道级别的增加而减弱(图1c)。这也进一步凸显重建全覆盖流量资料的必要性,观测水文站大多布设在常年性河流,应用站点观测资料评估河流水文连通性可能导致非系统性误差。尽管我国过去60年河流间歇性呈不显著下降趋势,但气温升高通过减少地表可用水量部分抵消了该下降趋势,当去除长期温度趋势时,其下降趋势进一步增加了一倍。同时,去除降水长期趋势的模拟试验也证实了气温增加对流连通性的负向影响作用,未来需要持续关注暖干化气候区河流水文连通性。

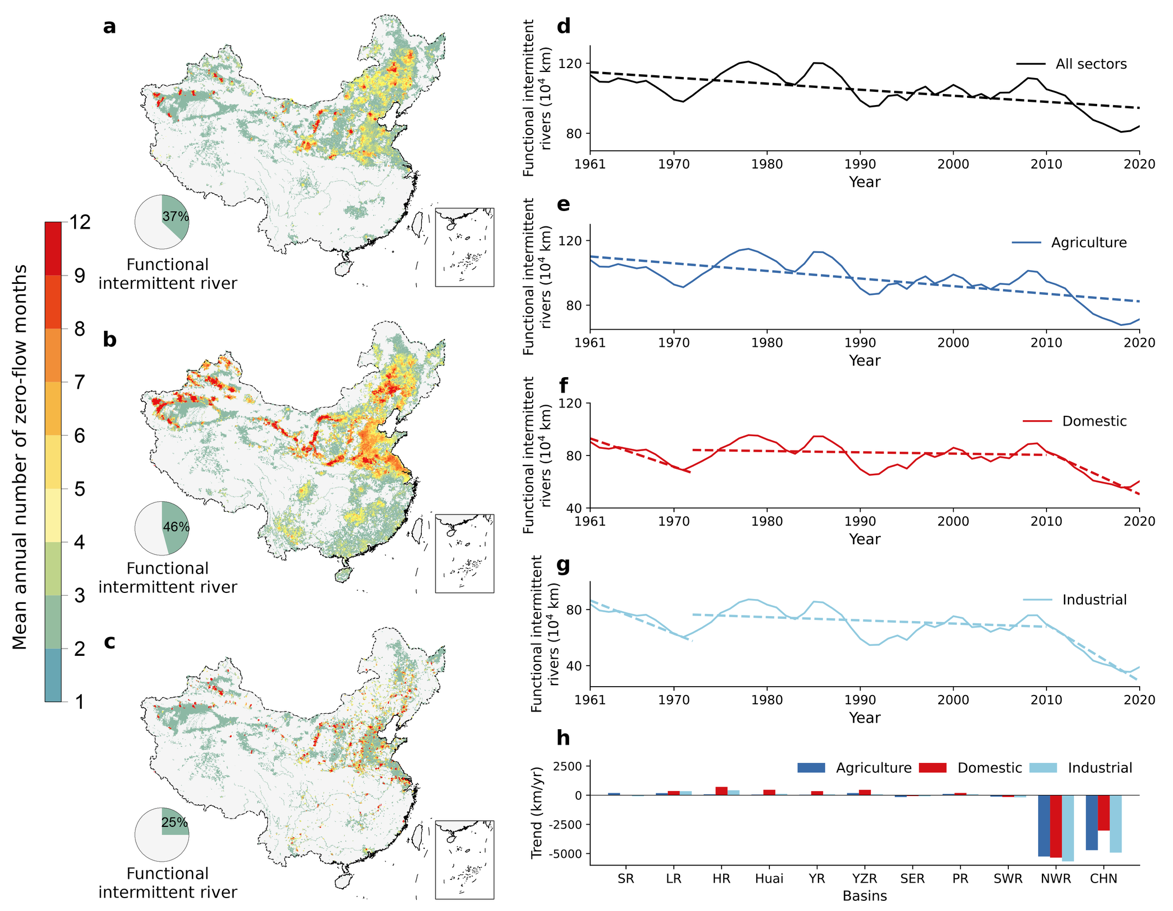

此外,本研究不再仅凭自然流量来评价河流间歇性,转而采用一种综合性框架,将农业、生活与工业取水及环境流量需求纳入考量。结果表明,以此标准衡量的“功能性断流”比例较传统评估结果显著攀升,深刻揭示了人类用水对河流水资源的巨大消耗压力。其中,农业用水部门的河流功能连通性影响最为严重(图2)。在我国北方地区,尤其是华北平原和东北平原,表现出较为严重的河流功能连通性丧失,而南方地区具有更高的河流承载力,以支持社会经济、环境和水生态系统可持续稳定发展(图2a–c)。全国尺度上,考虑多部门取水的功能间歇性河流长度呈显著递减趋势,平均下降率为−3461 km/yr(图2d)。在流域尺度上,除西北诸河外,大多数流域的功能性断流长度较其自然断流长度均显著增加。其中,海河、辽河与淮河流域的增长尤为显著(图2h)。

图2 1961–2020年我国功能间歇性河流空间分布和时间变化情况

3 论文信息

该研究成果以“Warming climate and water withdrawals threaten river flow connectivity in China”为题,发表在美国科学院院刊(PNAS),北京师范大学文理学院地理系青年教师苟娇娇博士为论文第一作者,北京师范大学地理科学学部缪驰远教授为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金联合基金项目(No. U24A20572)、青年基金项目C类(No. 42401016)等项目资助。

原文链接:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2421046122.