2025年8月17-23日,北京大学城市与环境学院联合北京师范大学地理科学学部举办了“一带一路”综合实习。两校师生在日本的京都大都市圈及周边区域,围绕城市化与城市空间演变、历史文化街区保护与更新、郊区发展与空间重构、港口城市建设与灾后治理等主题展开调研。学部由李强教授带队,来自地理科学(励耘)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划等专业的5位本科生参加了本次活动。

实习团队于北京大学城环学院合影

8.17-8.18 京都城市空间格局探寻

8月17日,实习团队抵达日本京都市。8月18日,在中方带队老师与京都大学小岛泰雄教授的引导下,实习团队正式开启了实习行程。

上午,实习团队通过对东寺与二条城的实地观察,识别了宗教与政治空间在京都城市结构中的叠加关系,并与京都大学小岛泰雄教授针对东寺历史意义展开讨论。

实习团队于京都地标东寺五重塔前合影

午后,小岛泰雄教授以“用地形图了解京都的历史地理”为题,为实习团队带来一场兼具深度与洞见的学术分享。

小岛泰雄教授借助地形图为同学们讲解

通过多期京都地形图的对比,他引导学生识别城市格局的演变轨迹,并强调历史地理学需结合空间与时间双重视角,挖掘被掩埋的街巷与聚落痕迹。以京都为例,教授指出其从平安时代的政治中心逐步转型为文化教育重镇,寺庙与学堂空间显著增加。

小岛泰雄教授与李强教授合影

讲座结束后,实习团队在小岛教授的带领下参观了京都大学校史馆与图书馆。在京大。

实习团队于京都大学校门前合影

8.19 京都历史街区观察

8月19日,实习团队聚焦“地图学与城市观察”,在立命馆大学与京都街区空间继续展开学术与实践的探索。

上午,在荒木一视教授和寺床幸雄教授的带领下,实习团队走进立命馆大学地理学系,参观了地图图书馆、GIS 室与绘图室。

寺床教授向实习团队讲授地图特征

随后,寺床教授介绍了立命馆大学地理学系的发展历程与学术特色。作为日本历史悠久、规模较大的地理学研究机构,该系在地图学、城市地理、膳食地理、旅游地理、灾害防治与文化遗产保护等领域具有重要影响,尤其在防灾减灾与京都文化财产保护方面成果突出。

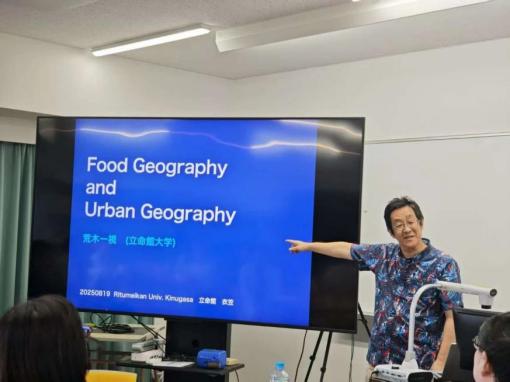

荒木教授为大家介绍了“膳食地理与城市空间”的相关研究。实习团队了解到膳食地理学从关注食物生产与流通,逐步转向对“食的行为”及其空间意义的研究。他以“城市作为增长机器”与“食物机器”的对比为切入点,强调膳食空间优化对构建宜居城市的重要性。教授还结合城市增长理论,分析游客与移民的流入如何促进食文化多样性的同时,也引发绅士化与文化冲突等问题。讲座后,师生就相关研究方法与公共空间管理展开了深入交流。

荒木一视教授在讲座 师生交流互动

下午的实地走访让理论与观察相互印证。实地走访以历史街区观察为主线,依次探访了金阁寺、鸭川与祗园。金阁寺的修复体现了日本文物保护中“可逆性”的理念,兼顾传统工艺与最小干预;鸭川则通过防洪与亲水空间的结合,展现了自然、文化与市民生活的平衡共生;祗园町屋街区在活化利用中焕发生机,却也面临过度商业化的压力。

金阁寺、鸭川与祗园(从左至右)

8.20 草津城市发展调研

8月20日,以“交通遗产与工业发展”为主题,实习团队在草津市进行调研。上午参观了草津宿本阵遗迹,了解东海道与中山道交汇的历史交通节点,并实地踏查古街巷与遗址。随后,前往草津川跡地公园,考察地上河改造后的线性绿地空间,观察其在防灾与休闲方面的功能融合。

中山道与东海道交汇之处 草津川跡地公园

午餐期间,实习团队在永旺购物中心用餐,并结合现场调研,听取北京大学柴彦威教授关于购物中心与郊区化关系的讲解。

下午,实习团队参观了日本轻型汽车制造企业——大发工厂,了解其在区域经济中的产业地位。讲解员详细介绍了从零部件组装到整车检测的生产流程,并展示了高度自动化的流水线作业。师生们还实地观察了厂区在环境管理与安全规范方面的具体做法,包括废料分类、能源回收与员工培训等制度安排。

实习团队于大发汽车工厂合影

8.21 奈良与神户历史建筑与灾害治理调研

8月21日的实习聚焦于“文化遗产与灾害治理”。上午前往奈良,参观东大寺与唐招提寺等世界文化遗产,了解盛唐建筑对日本寺庙布局的深远影响,并感受历史宗教空间与当代市民生活的交织。在奈良公园,同学们观察了自然生态与人文景观的融合场景。

东大寺 唐招提寺

下午,团队抵达神户,聆听神户大学山崎健教授关于城市发展与港口城市演变的讲解,梳理了神户从历史交通节点到现代工业港口的发展历程,并认识到城市区位与功能演变之间的密切联系。

山崎健教授(右)在讲解

最后,实习团队参观阪神·淡路大震灾纪念馆,通过多媒体展示与实体模型,学习了地震对城市生活的影响、防灾教育与灾后重建体系。

同学们在人与防灾未来中心参观

8.22 自主调研

8月22日,经过数日的集中讲座与实地访问,实习团队迎来了由学生主导的自主调研。同学们分别从遗产保护、基础设施与公共空间等多个角度展开实地观察与数据采集。

第一组走访了锦市场与清水寺片区,探讨文化遗产保护与商业活化的关系。他们发现,锦市场商业化程度高,业态趋同,而清水寺周边通过“文化优先、商业嵌入”的方式保持了较好的历史氛围,天际线的统一管控也体现出空间治理的精细化。

第一组同学进行市场调研

第二组聚焦历史街区中的自动贩卖机,统计其分布情况并分析功能重叠与景观冲突问题。他们指出,售货机虽便利,但在视觉风貌上与传统木质建筑存在不协调,提出应在便利性与历史保护之间寻求平衡。

第二组调研历史文化街区的自动售卖机

第三组考察了儿童公园与线性绿地,发现部分设施老化、使用率偏低,而线性绿地在行走体验与防灾功能上表现良好。但他们也指出,绿地功能较为单一,难以适应少子化与老龄化并存的社区结构。

第三组调研住宅区的儿童公园

第四组以避难场所为主题,对比交通区、商业区与住宅区的空间布设与使用情况。他们结合问卷与走访发现,避难设施的可达性、居民的认知度与演练参与度直接影响其实际作用,而便利店等生活设施在灾害应对中也能形成应急支撑网络。

第四组进行街区走访进而问卷调查

第五组实地观察了鸭川三角洲的使用节律与空间功能,记录其生态、休闲与社交功能的叠加。他们指出,该区域因浅滩与草坪设计而形成良好的亲水体验,但也需关注部分硬质改造可能对生态系统造成的潜在影响。

第五组在鸭川三角洲实地测量和调研

8月23日,为期一周的“一带一路”综合实习(日本关西段)圆满落幕,实习团队从京都启程返京。经过实地走访、专题讲座与自主调研,学生们构建起理论与实践相结合的学习平台。通过对历史街区、亲水空间、工业地带与灾后重建现场的深入考察,更加系统地理解了城市空间演变的内在逻辑,以及地理要素在历史、社会与文化维度中的复合作用。此次实习不仅拓展了学生们的学术视野,也锻炼了在跨文化背景下的问题意识与分析能力,印证了作为理解人与空间互动机制的核心学科,地理学在知识解释与现实干预中具有双重价值,也为学生们今后的专业学习与科研实践提供了重要启发。