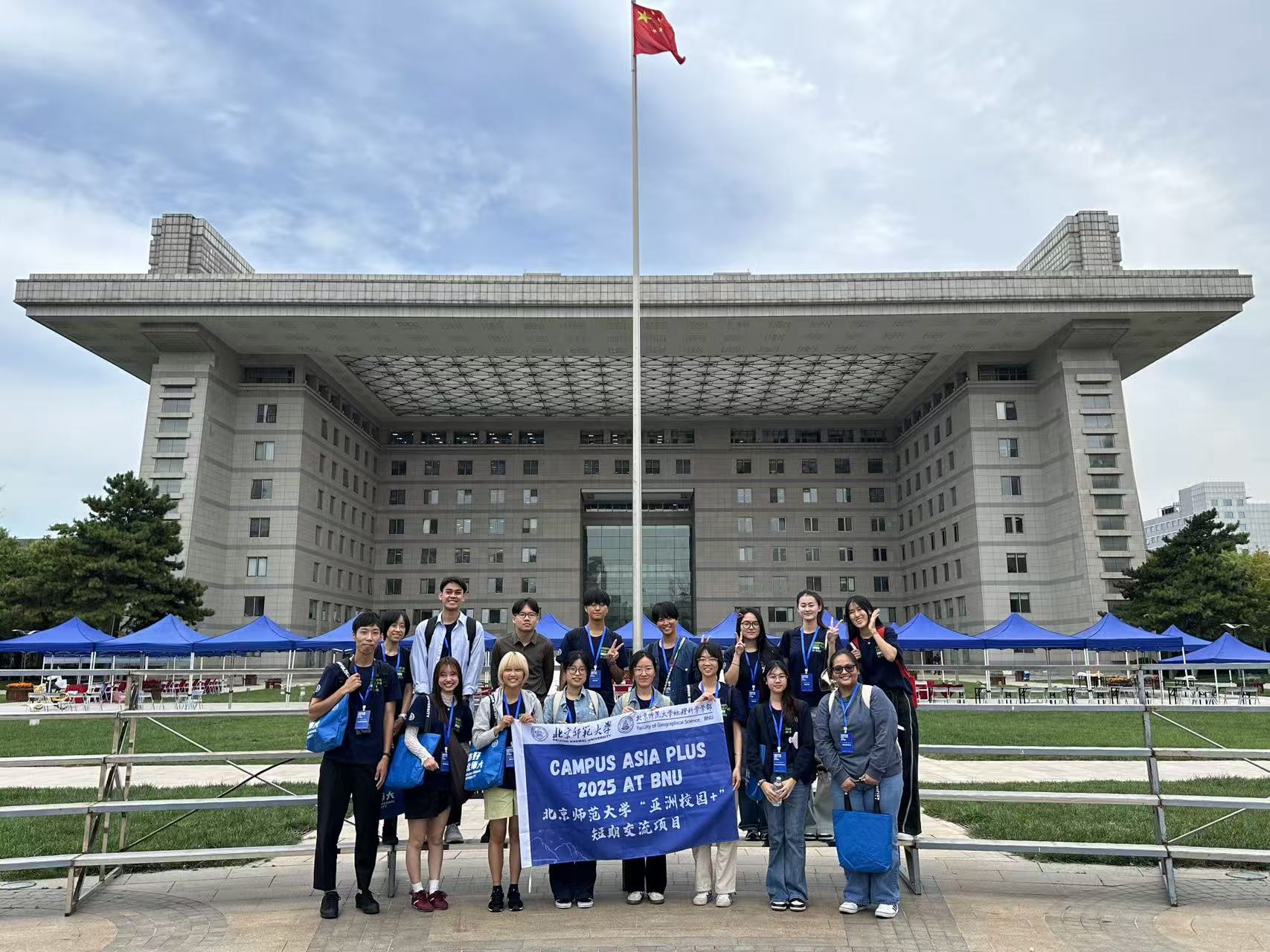

2025年9月18日至26日,由地理科学学部代表北京师范大学举办的2025年“亚洲校园+”短期交流项目圆满结束。来自日本广岛大学、泰国农业大学、长春大学及北京师范大学三国四校的19名师生代表共聚京师,共同开启为期9天的思想碰撞与文化探索之旅。项目通过课堂教学、实地考察、文化体验、分组学习汇报等形式,增进了亚洲青年大学生之间的理解互信,彰显了教育合作在推动区域融合与共同发展中的积极作用。

启动仪式:共启跨文化学习之旅

9月19日上午,项目启动仪式在北京师范大学地理科学学部举行。地理科学学部副部长董孝斌、外事秘书蔚佳琦及合作院校师生共同出席。董孝斌老师代表学部致辞,对来自三国的青年学子表示热烈欢迎,并指出“亚洲校园”项目是构建亚洲教育共同体的重要平台,希望同学们在交流中相互学习、共同成长,成为促进地区友好与合作的桥梁。

随后,蔚佳琦老师介绍了北师大及地理学科的发展历程和本次项目的整体安排,并精心组织了破冰活动。来自中、日、泰三国的学生被混合编组,在轻松愉快的互动中迅速拉近距离,增进了解,为后续的交流合作拉开了精彩的序幕。

开幕仪式后,来访师生在学部学生的引导下参观了主楼、木铎、校训碑与京师学堂等标志性建筑,感受百年学府的厚重底蕴。

启动仪式及校园参观

名师课堂:多维视角下的中国与未来

为加强来访师生对中国历史文化的了解和对中国城市、教育发展的理解和认识,项目特别邀请多位北京师范大学不同院系的专家学者开设专题讲座,从中国语言文字到城市可持续发展、从中国教育发展到教学反思,构建了一个多维度的学习体系。

9月19日下午,国际中文教育学院李娜老师以《中国语言文字》为题,介绍了汉字的发展演变,带领学员探寻汉字的历史源流与文化意蕴。9月22日上午,地理科学学部黄甘霖老师以“城市,共创未来”为主题,启发学生以团队协作形式绘制海报,思考城市可持续发展的关键要素,鼓励青年以全球视野关注人类共同的城市命运。9月22日下午,教育学部黄宇老师主讲《中国教育发展:基本背景、现实方位与近景前瞻》,从宏观视角梳理中国教育的历史演进与改革趋势,深入阐释中国教育现代化的战略方向与国际影响。9月23日下午,教育学部朱志勇老师聚焦“基于学生视角的大学课堂教学反思”这一话题,基于问卷调查、海报绘制、小组汇报等互动形式,鼓励学员以批判性思维反思教学过程,引导学生思考创新教学模式。

课程讲座

走进北师:探寻学府底蕴与科研高地

在学习交流之余,师生们还走进北京师范大学的学术与文化空间,深入了解这所百年学府的精神底蕴与学科特色。

9月23日上午,学员们首先参观了位于后主楼23层的北京师范大学校史馆。这里不仅陈列着学校多校区的精美模型,还可俯瞰整个海淀校园。英文讲解员详细介绍了北京师范大学的发展历程、杰出校友及珍贵历史影像,并讲述了启功先生的生平事迹与卓越贡献。通过参观,师生们对北师大在中国教育事业中所发挥的引领作用有了更深刻的认识,对“学为人师、行为世范”的校训精神也有了切身体会。

随后,师生一行前往南院,走进北京师范大学地表过程与水土风沙灾害风险防控全国重点实验室。实验室分析中心的高晓飞老师、刘春玲老师、刘瑛娜老师、刘莹莹老师、胡广荣老师、魏欣老师、汪洪老师及自然资源学院的陈锡云老师等多位科研人员向学员们介绍了大型科研仪器的原理、操作方法与应用领域,并现场展示了地理科学研究的关键技术与实验流程,通过讲解与互动,学员们对地理学科的科学研究与实践应用有了更直观、更深入的理解。

校史馆及地表全重实验室参观合影

实地考察:从课堂走向城市肌理

走出校园,师生们从北京出发,踏上了一场多维度的文化与城市探索之旅,从人文与自然的交织中体悟中国的历史厚度与现代气象。

9月20日,蒋华雄老师与蔚佳琦老师带领学员开展北京城市考察。在北京市城市规划展览馆,学生们聆听了蒋华雄老师以人文地理视角讲述的城市空间演变,并在讲解员的引导下了解了北京城市建设与规划的历史脉络;在景山公园,学员登高远眺,纵览北京中轴线与紫禁城的恢宏格局;在妙应寺白塔,蒋华雄老师与学部钟倩瑜同学共同介绍中国宗教文化与古代建筑艺术,让学员们对中国古代传统文化与建筑美学有了直观认识。9月21日,师生一行登临慕田峪长城,感受这座古老防御工程的壮丽与坚韧,体悟中华文明的历史延续与民族精神。9月25日上午,蔚佳琦老师带领项目学员前往安定循环经济产业园区,深入了解北京作为一个超大型城市在固体废物协同处理、资源化利用技术、环境保护实践以及绿色转型与可持续发展方面的创新实践。除此之外,在分组自由活动中,学生们探访天安门、故宫、颐和园、什刹海等北京地标,感受古都的魅力,进一步增进了跨文化理解与友谊。

外出参访

尾声:青年携手,共绘亚洲未来

9月25日下午,项目结业仪式顺利举行。三组学员以小组汇报形式,以包容性社会的构建之路:来自中国、日本和泰国的声音、构建包容性社会:亚洲视角以及跨文化沟通:亚洲学生面临的挑战与应对策略等为主题,分享了项目学习成果与心得体会。地理科学学部副部长董孝斌老师高度肯定了同学们的合作精神与跨文化包容力,并鼓励大家将此次经历化为未来合作与成长的动力。

结业仪式上,董孝斌老师与广岛大学的带队老师共同为学员们颁发了结业证书。蔚佳琦老师准备了象征中秋团圆的中国传统美食——月饼,让师生共同沉浸在团圆祥和的节日氛围中。随后,师生互赠纪念品,用一张张合影定格下这动人的瞬间,不仅为此次交流画上圆满句号,更象征着一段跨越国界的友谊与文化共鸣的延续。

结业仪式及送别晚宴

“亚洲校园”(CAMPUS Asia,全称为“亚洲大学生集体行动交流计划”),是中、日、韩三国政府主导推动的国际多边教育合作项目,旨在通过多形式交流促进区域教育领域的务实合作。项目每期5年,由三国教育部联合择优遴选。本期项目扩展为“亚洲校园+”,将东盟国家高校纳入申报范畴。2021年11月,地理科学学部代表北京师范大学联合长春大学,与日本广岛大学、韩国外国语大学、印度尼西亚教育大学、泰国农业大学共同申请的“培养融合型思维人才——亚洲高校国际化高端人才联合培养项目”成功入选教育部国际合作与交流司主管的“亚洲校园”第三期项目。该项目整合各校优势资源,采用线上线下混合教育模式,致力于培养学生多样性与包容性的融合思维,深化亚洲高校间的学术合作。项目自启动以来,围绕“质量保障—课程与教学创新—学生学习支持”三条主线,形成了从协作式在线学习(P1 COIL/E-START Course)、短期交流互访(P2 Short-term Program)、暑期学校(P3 Summer School Program)到学期交换(P4 Semester Exchange Program)的四层次一体化培养体系。

本次由北京师范大学地理学部主办的短期交流项目不仅为中、日、泰三国师生提供了学术研习与文化体验的平台,更为推动亚洲区域教育合作、促进青年心灵相通注入了新的活力。来自不同国家的青年在相互理解与合作中,为融合型思维人才的培养奠定了坚实的基础,共同描绘出一个开放、包容、共荣的亚洲未来。