近日,北京师范大学冯娟教授团队联合中国海洋大学李建平教授,与美国夏威夷大学金飞飞教授、赵森研究员合作,在国际期刊Nature Communications发表最新研究成果“Anthropogenic forcing drives equatorward migration of heatwave locations across continents”。该研究首次从全球尺度揭示并量化了近40年全球陆地热浪平均位置显著向赤道迁移的趋势,明确指出人类活动是导致这一现象的主导因素,为理解全球变暖背景下极端热事件的演变规律提供了全新视角和科学证据。

基于1979-2023年多套观测与再分析数据,该研究指出南北半球热浪平均位置正以每十年约1°纬度的速度向赤道迁移。这一显著变化与观测到的热带辐合带收缩及热带-副热带土壤湿度差异的增强密切相关。

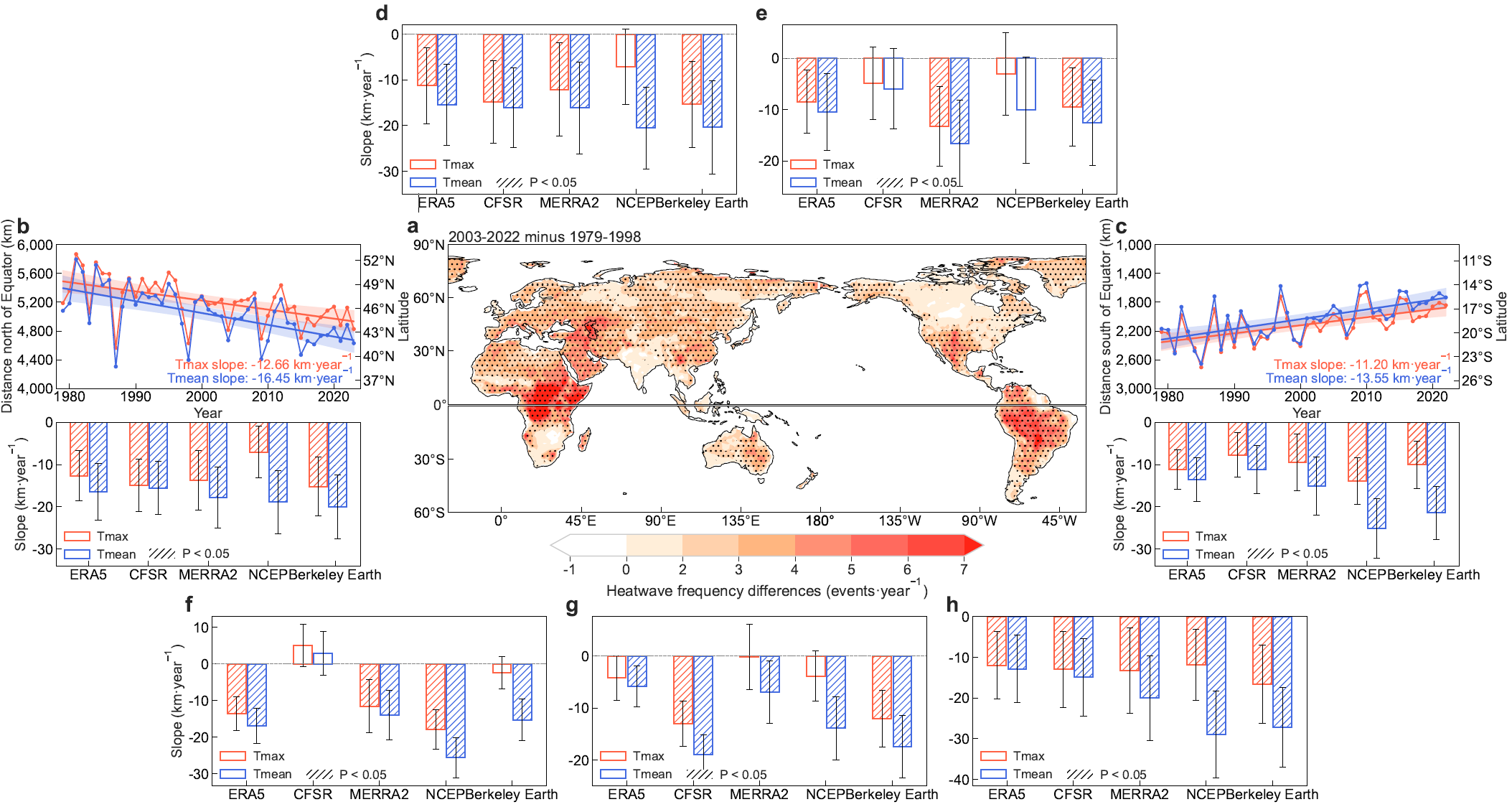

图1 全球陆地热浪平均纬度位置向赤道迁移趋势

a:2003-2022时段与1979-1998时段陆地热浪年平均频次差异的空间分布;b-c:北半球(b)和南半球(c)陆地热浪平均位置的时间序列(上)及趋势(下);d-h:区域平均(以赤道为界)的热浪平均位置变化趋势,北非欧亚(d)、美洲北部(e)、非洲南部(f)、海洋大陆-澳大利亚(g)和美洲南部(h)。

归因分析进一步表明,人类活动造成的温室气体排放是驱动全球热浪位置向赤道迁移的关键因素。未来情景预估表明,热浪平均位置向赤道的迁移速率将进一步加剧,这意味低纬度地区会面临不断升级的极端高温灾害风险,形成‘暖更暖(warm-get-warmer)’的变化格局。

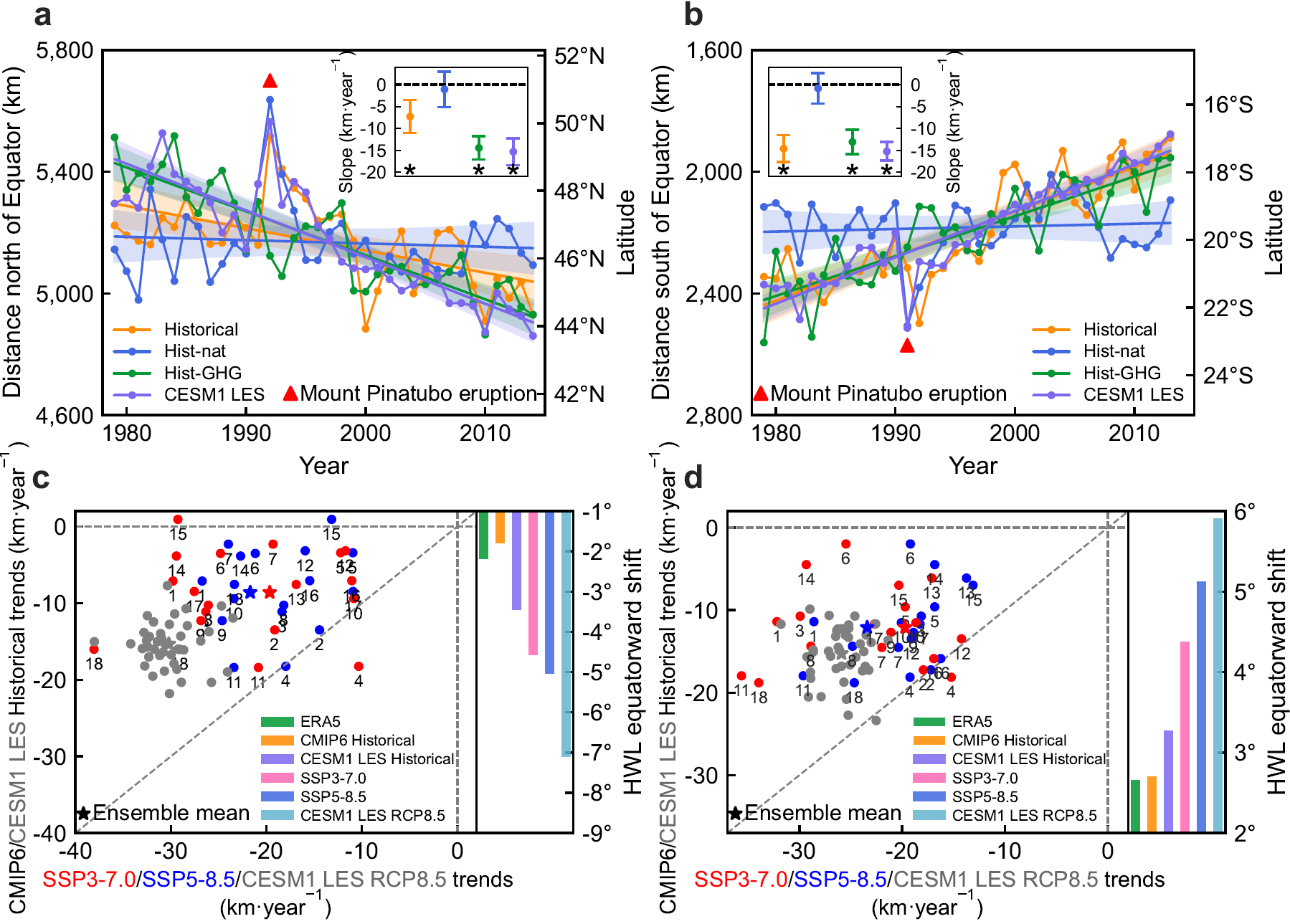

图2 多模式集合平均的全球陆地热浪平均位置的变化特征

a-b:CMIP6多模式集合平均的历史(橙)、自然强迫(蓝)、温室气体强迫(绿)以及CESM1 LES历史(紫)模拟的1979-2014年北半球(a)和南半球(b)陆地热浪平均位置时间序列及趋势;c-d:SSP3-7.0(红)、SSP5-8.5(蓝)和CESM1 LES RCP8.5(灰)(2065-2100年)情景与历史(1979-2014年)北半球(c)和南半球(d)陆地热浪平均位置变化趋势的对比。柱状图显示热浪平均位置在对应时段前后10年的差异,其中绿色柱为ERA5再分析数据结果,其他彩色柱代表不同情景模拟结果。

热浪不仅威胁农业产量、生态系统和水资源安全,还对人类健康造成严重影响。该成果为理解全球变暖背景下极端热事件的大尺度时空演变规律提供了新视角和关键证据,同时对灾害风险管理、气候适应与政策制定具有重要参考价值。

北京师范大学地理科学学部冯娟教授为论文第一作者及共同通讯作者、中国海洋大学物理海洋教育部重点实验室/未来海洋学院李建平教授为论文共同通讯作者。论文合作者包括北京师范大学地理科学学部2023级硕士生李佳昕,美国夏威夷大学金飞飞教授、赵森研究员。该研究得到了国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目等的资助。